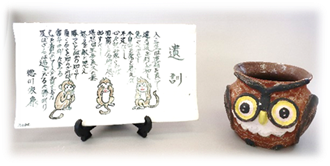

令和6年度 部員作品集

活動概要

活動日 毎週日曜 午後1時~午後5時

活動場所 東金市山田 起山窯(みきの湯隣)

会費 月2回参加 3,500円

毎週参加 7,000円

※その他作品に応じた焼成代を別途いただいております。

◆関東近県の窯場の見学会なども行っております。

興味がある方はぜひ倶楽部開催日に見学にお出でください。

そしてあなただけの一品を私たちと一緒に作りましょう。